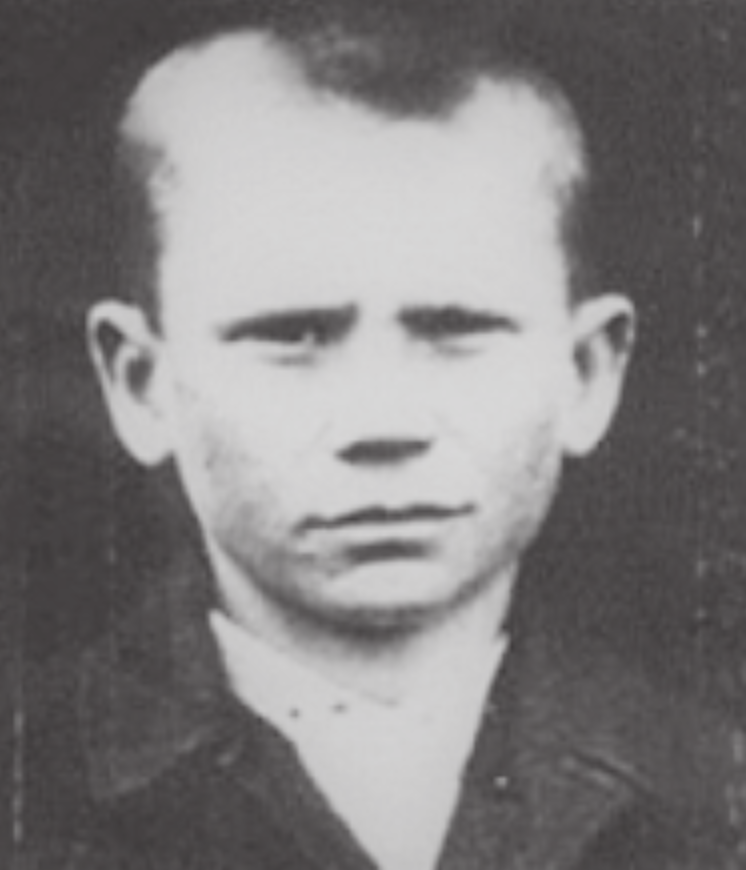

Миша Романов – мальчик, имя которого Родина внесла в списки своих бессмертных юных героев-патриотов

В 1966 году у балки Базовой, что в 12 километрах от села Киселевки, был открыт обелиск партизанскому отряду под командованием П.А. Ломакина, погибшему в боях за Родину в Великой Отечественной войне. Каждый год 9 Мая монумент оживает от разноцветья венков и букетов, которые возлагают, отдавая дань памяти погибшим, обучающиеся Киселевской школы. В этот день история Великой Отечественной войны становится явью.

В отряде Ломакина был мальчик-подросток Миша Романов. Родился он 21 мая 1929 года в Котельниково Сталинградской области. Рос крепким, разбитным парнишкой. С весны до осени бегал босиком, днями пропадал на речке. Мальчик был заядлым голубятником, песенником и танцором, любимцем своей улицы.

Отец Миши, Зиновий Афиногенович Романов, работал в охране, заведовал угольным складом. Перед войной Зиновия Афиногеновича избрали секретарем партийной организации колхоза. Позже семья переехала в хутор Майоров. Здесь к Мише пришла новая страсть — он полюбил донских скакунов.

Парнишке шел двенадцатый год, когда фронт приблизился к Дону. Там, на западе, тяжело ухали орудия. Суровые, озабоченные люди тревожно вслушивались в гул войны. На них надвигалось страшное, невиданное бедствие.

Не хотелось верить, что огненный вал обрушится и на этот степной хутор. Но орудия перекликались все громче, все злее. Через хутор нескончаемым потоком шли беженцы. Они рассказывали о зверствах фашистов. Надо было угонять колхозный скот на восток, за Волгу, чтобы не жрали гитлеровцы чужое мясо, не пили дорогое молоко.

Зиновий Афиногенович сутками не бывал дома, отправлял в далекий путь гурты, табуны и отары. Их гнали женщины и старики. Сам он уходил с последним гуртом. Миша, неотвязно бегавший за отцом, стал просить взять его с собой.

«Маловат, сынок, — отговаривал его отец, — не выдюжишь».

«Все выдержу, — твердил мальчишка. — Не хочу оставаться при этих немцах. Я все равно убегу!».

Эта фраза и сломила отца.

В тяжелый 1942 год, когда судьба страны решалась у берегов Волги, в городе Астрахани по решению калмыцкого ОК ВКП (б) была создана спецшкола 005. Сюда шли добровольцы из Донбасса, Ростовской, Сталинградской областей, Чечено-Ингушетии. Здесь учились стрелять, разбирать и собирать автомат, винтовку, пользоваться минами, подрывать железнодорожное полотно, закладывать под мосты полевые фугасы, ходить по азимуту, минировать и разминировать дороги, метать гранаты. Все рвались на фронт, на задание. Командованию Красной Армии Сталинградского фронта нужны были точные данные о положении в тылу у немцев, о наличии живой силы и техники. Надо было усилить диверсии, не давать врагу покоя ни ночью, ни днем.

В ночь на 28 октября из дома № 71 на Красной Набережной города Астрахани в тыл врага ушли первые четыре группы в составе 53 человек. Первую группу возглавил Пимен Андреевич Ломакин. Ему еще со времен Гражданской войны хорошо были известны дороги в северо-западной части калмыцких степей, где он боролся с белоказаками. В его группу входили Миша и Зиновий Афиногенович Романовы.

Мише было двенадцать лет, когда отец взял его с собой в эвакуацию скота и техники за Волгу. Когда Зиновия Афиногеновича как секретаря парторганизации колхоза отправили в разведшколу, он сказал Мише, что тот должен остаться с односельчанами, а сам он уходит партизанить. Миша попросился с отцом, но тот твердо сказал: «Нельзя!». Миша, всхлипывая, забрался на лошадь и шагом поехал к гурту.

Вечером будущие партизаны должны были сесть на катер и плыть в Астрахань. Тяжело было на душе у Зиновия Афиногеновича. Хоть и со своими людьми оставался Миша, но все-таки без родительского присмотра. Сгущались сумерки. На севере четче означалось багровое зарево. Временами чуть слышно гудела земля.

Там, на севере, был Сталинград. Подошел катер. Началась погрузка. И тут откуда-то из темноты выскочил Миша и подбежал к отцу. Он вдруг повис у отца на шее, целовал его и, захлебываясь слезами, просил: «Не бросай меня, папочка, родненький!» Задрожало сердце у Зиновия Афиногеновича от жалости к сыну. Так Миша оказался с отцом.

Задача группы состояла в том, чтобы выйти на линию железной дороги Котельниково – Пролетарская, совершать диверсии, уничтожать обозы, разрушать связь, карать предателей Родины. Группа имела шесть автоматов, три тысячи патронов на каждый, противотанковые мины. Вторую группу возглавил Паршиков Тит Васильевич. Задача этой группы — диверсионные действия на железной дороге между станциями Котельниково – Абганерово. Вожаком третьей группы был Грицаенко Василий Никонович. Ей отводился участок между Пролетарской и Сальском. Четвертая группа Мельникова Ивана Прокофьевича должна была сосредоточить свои действия на разведке и диверсиях в степной части вражеского тыла, поддерживая связь со спецшколой.

Ушли отряды в степное бездорожье, обходя населенные пункты. Шли только ночью, днем отсиживались в степных балках и скирдах соломы. Ушли и пропали. Поход складывался неудачно. Железнодорожная ветка усиленно охранялась. Беспрестанно шли поезда в сторону Сталинграда. К тому же, будто упреждая партизанские диверсии, гитлеровцы вырубили и без того реденькие лесопосадки на отдельных участках дороги. Мосты через балки постоянно держали под усиленной охраной. В военный совет 64 Армии капитану Юрченко, представителю штаба партизан Сталинградского фронта, попали сведения о том, что немцы создали спецотряд и напали на след партизан между станциями Верхнекурмоярской и Красноярской в открытой степи.

Фашисты схватили 13 партизан, пытали, но никто из них не проронил ни слова. В начале декабря Ломакин П.А. объединил поредевшие в беспрерывных переходах четыре группы в один отряд и увел его в Заветинский район Ростовской области.

В 12 километрах от села Киселевки два крутых оврага сходятся вместе и образуют балку. Называли ее Базовой, видимо, потому что на мыске, образованном двумя оврагами, много лет находились базы овцеводческой фермы Киселевского колхоза. Две саманные кошары, крытые соломой, землянка или, как местные жители называют, «мазанка» для животноводов, и не замерзающий зимой колодец с ключевой водой — все это было удобной базой для партизан. И место считалось глухим, расположенным в стороне от бойких дорог. На Базовой, в 200 метрах от землянки и кошар, стояли скирды прошлогодней соломы.

На одной из них был сторожевой пост. Ломакин знал, что в Киселевке размещается немецко-румынский эскадрон, что через село беспрестанно отступают обозы, и готовил отряд к налету. Расчет у него был простой: как только уйдут кавалеристы, нужно устроить засаду и нанести удар по вражескому обозу. Ломакин ждал удобного случая. Бушевавший всю ночь буран утих только под утро. Командир приказал вечером выступать. Партизаны стали готовиться в путь.

Но утром из Киселевки приехали четыре румынских фуражира за соломой. Их подводы направились как раз к той скирде, на верхушке которой замаскировались дозорные. Слезть со скирды и незаметно уйти было невозможно, и дозорные, зарывшись в солому, решили переждать, пока румыны наложат возы.

Остальные партизаны, находившиеся в землянке и конюшне, тоже затаились. Быть может, все обойдется, солдаты не заметят партизан на скирде. Но чуда не произошло. Один из фуражиров полез на скирду и долго не возвращался. Оставшиеся внизу солдаты почуяли неладное, стали звать товарища. У партизан был один выход — не дать уйти живым оставшимся фуражирам. Троих солдат партизаны почти в упор застрелили, а четвертый, находившийся в стороне, вскочил на лошадь и кинулся в сторону села и быстро скрылся за первым же бугром.

Встревоженные партизаны собрались в конюшне. Надо было срочно искать выход из создавшегося положения. Вот-вот появятся враги. В ясный, солнечный день уходить по заснеженной равнине бессмысленно.

Ломакин собрал партизан и сказал: «Сегодня нам предстоит принять, может быть, последний и решительный бой. Берегите патроны».

Вначале появился конный разъезд. За ним следовало десятка три всадников. Партизаны подпустили врагов на близкое расстояние и обратили их в бегство. На свежем снегу чернели трупы людей и лошадей.

Вторая атака была сильнее, напористее. Но и она была отбита без особого труда. К обеду фашисты подвезли минометы и подбросили пехотинцев, которые окружили конеферму. Начался минометный обстрел. Загорелась конюшня, и партизаны оказались на открытой местности. А в мерзлую землю не зароешься.

Появились раненые и убитые. Невредимыми остались лишь те, что укрылись за толстыми стенами землянки. Под прикрытием минометов фашисты неоднократно поднимались в атаку, но всякий раз шквальный огонь партизан сметал их в балку. Редел партизанский строй, таяли боеприпасы. Их запас был невелик. В задачах отряда не было предусмотрено участие в боевых действиях. Сужалось кольцо врагов, но землянка превратилась в непреступный бастион. Тогда фашисты подтащили пушку.

Землянка рухнула, но оставшиеся в живых партизаны залегли за ее обломками и стояли насмерть. А день уже кончался, наступили спасительные сумерки. Но выстрелы партизан слышались все реже. И вот все стихло. Бой кончился. Фашисты ползком приближались к развалинам землянки, затем поднялись и пошли во весь рост. И вдруг, словно из-под земли, перед ними выросла детская фигурка. Фашисты остолбенели, приняв ее за ожившего мертвеца.

— Вот вам, гады ползучие! — под ногами гитлеровцев взорвалась граната.

У последней гранаты Миша выдернул кольцо, не сняв ее с пояса. И для него наступила бесконечная тишина. В Киселевку гитлеровцы привезли более 70 трупов своих солдат и около 100 раненых.

Живой захватили радистку Люду Крылову. Она была ранена в обе ноги. Ее немцы бросили в холодный погреб Косивцовой Марии Андреевны. Хозяйка, рискуя жизнью, перевязала раны, напоила, накормила партизанку. Люда, пересиливая боль, рассказала Марии Андреевне о последнем бое партизан на балке Базовой и героическом подвиге Миши Романова.

Немцы отвезли Люду в Дубовское, где находилось гестапо. Дальше ее следы теряются. По сведениям Волгоградского партийного архива установлено, что Крылова Людмила Дмитриевна, комсомолка, 1919 года рождения, уроженка г. Ленинграда, русская, член ВЛКСМ, замужем, имела сына шести лет, физкультурный работник, тяжелораненая, была схвачена немецко-румынскими солдатами, перенесла все издевательства, не вымолвив ни слова, и погибла. Других данных о Крыловой Л.Д. архив не имеет.

Спецшкола закончила свою работу в марте 1943 года, подготовив и направив в тыл врага 21 группу.

Погиб юный патриот, но память о нем жива в сердцах людей. В городском парке Котельниково с 10 сентября 1967 года стоит памятник пионеру-герою. Его полуобнаженная фигура устремлена вперед, глаза не по-детски суровы, в руках зажаты гранаты. Сейчас он размахнется, и полетят гранаты в приближающихся фашистов. Нет, одну он оставит для себя, чтобы не попасться в руки врага живым.

Юные краеведы Киселевской школы под руководством директора Попова Николая Васильевича исследовали места боев партизанского отряда, нашли погреб, куда были сброшены тела погибших партизан, место, где был склад. Вместе выбрали место, где должен стоять обелиск героям-партизанам. Было принято решение, что обелиск будет сооружен руками школьников. И слово свое коллектив сдержал. Своими руками школьники изготовили скромный обелиск и установили его в степи.

По воспоминаниям очевидцев можно составить картину открытия обелиска.

Солнечным утром 9 мая 1966 года жители села и школьники собрались на торжественный митинг.

Обращаясь к собравшимся, директор школы Н.В. Попов сказал:

— Ныне, когда мы торжественно отмечаем 21-ю годовщину Победы над фашистской Германией, с большой грустью вспоминаем тех, кто во имя этой Победы отдал самое дорогое, что есть у человека, — свою жизнь. Но герои не умирают! Их дела, их подвиги живут в памяти советских людей, живут в названиях городов и сел, улиц и площадей, в названиях пионерских дружин и отрядов. Помнят о них и учащиеся нашей школы. И пусть этот обелиск будет всегда напоминать нам и последующим поколениям о тех героических делах, которые свершил наш народ в годы Великой Отечественной войны, о тех товарищах, которые отдали свои жизни за честь и независимость нашей Родины!

Возлагаются венки, звучит музыка. Торжественный митинг закрыт. У обелиска в почетном карауле встают пионеры.

Среди бесконечных полей, свежей пашни и стерни не сразу заметишь скромный обелиск, затерявшийся в степи. Сюда, даже если очень захотеть, не всегда можно добраться по грунтовой дороге. Не верится, что более 80 лет назад этот клочок земли был предназначен для того, чтобы стать знаменитым.

Нашим маленьким вкладом является забота о сохранении и благоустройстве обелиска. Каждую весну ко Дню Победы обелиск обновляется, проводится работа по ремонту, покраске и побелке.

Все глуше звучат фамилии сквозь толщу времен, ведь со Дня Победы прошло уже много лет. Большинству погибших партизан не было и двадцати. Если бы не война, им было бы сейчас за восемьдесят, у многих были бы уже правнуки. Но они погибли, оставив нам в наследство свободную страну. И вечной памятью стали сельские обелиски. Спите спокойно, безусые герои, молодежь XXI века о вас помнит!

В работе используется информация и фото из школьного музея МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова.